- Восточный Блок

- Содержание

- Состав

- Условия договора

- Руководящие органы

- Военные руководители ОВД

- Главнокомандующие Объединёнными вооружёнными силами стран-участниц Варшавского договора

- Начальники штаба Объединённых вооружённых сил стран-участниц Варшавского договора

- Деятельность

- Декларации

- Учения и манёвры

- Восточный блок — Eastern Bloc

- СОДЕРЖАНИЕ

- Терминология

- Список состояний

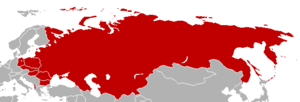

- Варшавский договор и СЭВ

- Другие присоединившиеся государства

- История основания

- Расширение Советского Союза с 1939 по 1940 год

- Восточный фронт и союзные конференции

- Скрытая динамика трансформации

- Ранние события, требующие более строгого контроля

- Отказ от плана Маршалла

- Блокада Берлина и воздушные перевозки

- Раскол Тито-Сталин

- Политика

- Политические и гражданские ограничения

- Медиа и информационные ограничения

- Религия

- Организации

- Эмиграционные ограничения и перебежчики

- Население

- Социальная структура

- Корпус

- Качество жилья

- Экономики

- Социальные условия

- Первоначальные изменения

- Преобразования называются реформами

- Перемещение активов

- Торговля и Comecon

- Пятилетние планы

- Акцент на тяжелую промышленность

- Черные рынки

- Урбанизация

- Коллективизация сельского хозяйства

- Экономический рост

- Темпы роста

- Политика развития

- Дефицит

- Восстания

- 1953 Восстание в Восточной Германии

- Венгерская революция 1956 года

- Пражская весна и вторжение в Чехословакию в 1968 году

- Растворение

- Наследие

- Последствия

- Список выживших государств Восточного блока

Восточный Блок

Восточный Блок

| |

| |

| Штаб-квартира |  СССР, Москва СССР, Москва |

| Участники | 7 постоянных участников |

| Официальный язык | Русский, немецкий, польский, венгерский, чешский, румынский, болгарский |

| Командующий объединенными вооруженными силами стран ОВД | Иван Конев (1955—1960) Виктор Куликов (1977—1991) |

| Начальник штаба объединенных вооруженных сил стран ОВД | Алексей Антонов (1955—1962) Владимир Лобов (1989—1990) |

| Исторические события | |

|---|---|

| Договор подписан Венгерское восстание Операция «Дунай» Договор прекращён | 17 мая 1955 4 ноября 1956 21 августа 1968 1 июля 1991 |

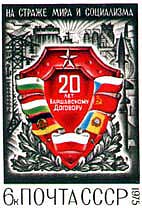

Варша́вский догово́р (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) от 14 мая 1955 — документ, оформивший создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли Советского Союза — Организации Варшавского договора (ОВД). Заключение договора явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО.

Договор подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе.

Договор вступил в силу 5 июня 1955. 26 апреля 1985, ввиду истечения срока действия, был продлён на 20 лет.

В связи с преобразованиями в СССР и других странах Центральной и Восточной Европы в феврале 1990 государства-участники ОВД упразднили её военные структуры, а 1 июля 1991 подписали Протокол о полном прекращении действия Договора.

Содержание

Состав

Союз Советских Социалистических Республик

Народная Республика Албания (прекратила участие в деятельности ОВД в 1961—1962 из-за идеологических разногласий; формально вышла в 1968 — после ввода войск ОВД в Чехословакию)

Народная Республика Болгария

Социалистическая Республика Румыния

Венгерская Народная Республика

Польская Народная Республика

Чехословацкая Социалистическая Республика

Германская Демократическая Республика (1956—1990)

Условия договора

Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В соответствии с его условиями и Уставом ООН, государства — участники Варшавского договора обязывались воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или её применения, а в случае вооружённого нападения на кого-либо из них оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми средствами, какие представятся им необходимыми, включая применение вооружённых сил.

Руководящие органы

- Политический консультативный комитет (ПКК) — для проведения консультаций и рассмотрения вопросов, возникающих в связи с осуществлением Варшавского договора.

- Объединённое командование вооружёнными силами (ОВС) — для обеспечения взаимодействия вооружённых сил и укрепления обороноспособности стран — участниц Варшавского договора.

Военные руководители ОВД

Главнокомандующие Объединёнными вооружёнными силами стран-участниц Варшавского договора

- 1955—1960 — И. С. Конев — Маршал Советского Союза,

- 1960—1967 — А. А. Гречко — Маршал Советского Союза,

- 1967—1976 — И. И. Якубовский — Маршал Советского Союза,

- 1977—1989 — В. Г. Куликов — Маршал Советского Союза,

- 1989—1991 — П. Г. Лушев — генерал армии.

Начальники штаба Объединённых вооружённых сил стран-участниц Варшавского договора

- 1955—1962 — А. И. Антонов — генерал армии,

- 1962—1965 — П. И. Батов — генерал армии,

- 1965—1968 — М. И. Казаков — генерал армии,

- 1968—1976 — С. М. Штеменко — генерал армии,

- 1976—1988 — А. И. Грибков — генерал армии,

- 1989—1991 — В. Н. Лобов — генерал армии.

Деятельность

Декларации

На Московском заседании ПКК (1958) была принята Декларация, в которой предлагалось заключить пакт о ненападении между государствами — участниками Варшавского договора и членами НАТО.

В принятой на заседании ПКК в Москве (1960) Декларации союзные государства одобрили решение Советского правительства в одностороннем порядке отказаться от ядерных испытаний при условии, что западные державы также не возобновят ядерных взрывов, и призвали создать благоприятные условия для завершения выработки договора о прекращении испытаний ядерного оружия.

На Варшавском совещании ПКК (1965) обсуждалось положение, сложившееся в связи с планами создания многосторонних ядерных сил НАТО, а также рассмотрены защитные меры на случай осуществления этих планов.

Будапештское совещание ПКК (1966) — принята Декларации об укреплении мира и безопасности в Европе.

Учения и манёвры

Проводились совместные командно-штабные и войсковые учения и манёвры. Учения проводились на территории всех входящих в ОВД стран. К числу наиболее крупных относились учения под кодовыми названиями «Квартет» (1963), «Октябрьский штурм» (1965), «Родопы» (1967), «Днепр» (1967), «Север» (1968), «Братство по оружию» (1970). «Запад-81» (1981)

Источник

Восточный блок — Eastern Bloc

| Восточный блок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Страна | Площадь (000 с) | 1950 (мил) | 1970 (мил) | 1980 (мил) | 1985 (мил) | Годовой прирост (1950–1985) | Плотность (1980) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Албания | 28,7 квадратных километров (11,1 квадратных миль) | 1,22 | 2,16 | 2,59 | 2,96 | + 4,07% | 90,2 / км 2 |

| Болгария | 110,9 квадратных километров (42,8 квадратных миль) | 7,27 | 8,49 | 8,88 | 8,97 | + 0,67% | 80,1 / км 2 |

| Чехословакия | 127,9 квадратных километров (49,4 квадратных миль) | 13.09 | 14,47 | 15,28 | 15,50 | + 0,53% | 119,5 / км 2 |

| Венгрия | 93,0 квадратных километров (35,9 квадратных миль) | 9.20 | 10.30 | 10,71 | 10,60 | + 0,43% | 115,2 / км 2 |

| Восточная Германия | 108,3 квадратных километров (41,8 квадратных миль) | 17,94 | 17,26 | 16,74 | 16,69 | −0,20% | 154,6 / км 2 |

| Польша | 312,7 квадратных километров (120,7 квадратных миль) | 24,82 | 30,69 | 35,73 | 37,23 | + 1,43% | 114,3 / км 2 |

| Румыния | 237,5 квадратных километров (91,7 квадратных миль) | 16.31 | 20,35 | 22.20 | 22,73 | + 1,12% | 93,5 / км 2 |

| Советский союз | 22 300 квадратных километров (8600 квадратных миль) | 182,32 | 241,72 | 265,00 | 272,00 | + 1,41% | 11,9 / км 2 |

| Югославия | 255,8 квадратных километров (98,8 квадратных миль) | 16,35 | 20,37 | 22.30 | 23,32 | + 1,22% | 87,2 / км 2 |

Социальная структура

Общества Восточного блока действовали в соответствии с антимеритократическими принципами с сильными эгалитарными элементами. Они отдавали предпочтение менее квалифицированным лицам, а также предоставляли привилегии номенклатуре и лицам с правильным классовым или политическим прошлым. В обществах Восточного блока доминировала правящая коммунистическая партия, из-за чего некоторые называли их «партийными странами». Предоставление льгот менее квалифицированным и менее компетентным людям помогло обеспечить своего рода легитимность режима. Бывшие представители среднего класса официально подвергались дискриминации, хотя потребность в их навыках позволила им заново изобрести себя хорошими коммунистическими гражданами.

Корпус

Нехватка жилья существовала повсюду в Восточном блоке, особенно после серьезного сокращения государственных ресурсов, доступных для жилья, начиная с 1975 года. Города заполнились большими многоквартирными домами, построенными системой. Западные посетители из таких мест, как Западная Германия, выражали удивление по поводу кажущейся неэффективности нового жилья. коробчатые бетонные конструкции через границу в Восточной Германии , наряду с относительной серостью физической среды и часто безрадостным видом людей на улице или в магазинах. Политика жилищного строительства страдала от серьезных организационных проблем. К тому же в завершенных домах была заметно некачественная отделка.

Качество жилья

Почти тотальный упор на большие многоквартирные дома был общей чертой городов Восточного блока в 1970-х и 1980-х годах. Власти Восточной Германии видели большие преимущества в стоимости строительства многоквартирных домов Платтенбау , так что строительство такой архитектуры на окраинах больших городов продолжалось до распада Восточного блока. Эти здания, такие как Панелакс в Чехословакии и Панегаз в Венгрии , содержали тесные бетонные квартиры, которые широко выстроились вдоль улиц Восточного блока, оставляя у посетителя впечатление «холодного и серого». Желая усилить роль государства в 1970-х и 1980-х годах, Николае Чаушеску ввел в действие программу систематизации , которая заключалась в сносе и реконструкции существующих деревень, деревень, поселков и городов, полностью или частично, чтобы освободить место. до типовых многоквартирных домов по всей стране ( blocuri ). Следуя этой идеологии, Чаушеску построил Centrul Civic в Бухаресте в 1980-х годах, в котором находится Дворец Парламента , на месте бывшего исторического центра.

Даже к концу 1980-х санитарные условия в большинстве стран Восточного блока в целом были далеки от удовлетворительных. Для всех стран, по которым имеются данные, 60% жилищ имели плотность более одного человека на комнату в период с 1966 по 1975 год. Среднее значение в западных странах, по которым были доступны данные, составляло приблизительно 0,5 человека на комнату. Проблемы усугублялись некачественной отделкой новых жилищ, зачастую заставлявшей жильцов подвергаться определенному объему отделочных работ и дополнительному ремонту.

| Страна | Достаточная санитария% (год) | Водопровод % | Центральное отопление % | Внутри туалета% | Более 1 человека на комнату% |

|---|---|---|---|---|---|

| Албания | н / д | н / д | н / д | н / д | н / д |

| Болгария | н / д | 66,1% | 7,5% | 28,0% | 60,2% |

| Чехословакия | 60,5% (1983) | 75,3% | 30,9% | 52,4% | 67,9 %% |

| Восточная Германия | 70,0% (1985) | 82,1% | 72,2% | 43,4% | н / д |

| Венгрия | 60,0% (1984) | 64% (1980) | н / д | 52,5% (1980) | 64,4% |

| Польша | 50,0% (1980) | 47,3% | 22,2% | 33,4% | 83,0% |

| Румыния | 50,0% (1980) | 12,3% (1966) | н / д | н / д | 81,5% |

| Советский союз | 50,0% (1980) | н / д | н / д | н / д | н / д |

| Югославия | 69,8% (1981) | 93,2% | 84,2% | 89,7% | 83,1% |

| Год | Всего домов / квартир | С водопроводной водой | Со сточными водами | С внутренним туалетом | С трубопроводным газом |

|---|---|---|---|---|---|

| 1949 г. | 2,466,514 | 420 644 (17,1%) | — | 306 998 (12,5%) | 174 186 (7,1%) |

| 1960 г. | 2 757 625 | 620 600 (22,5%) | — | 440 737 (16%) | 373 124 (13,5%) |

| 1970 г. | 3,118,096 | 1 370 609 (44%) | 1 167 055 (37,4%) | 838 626 (26,9%) | 1 571 691 (50,4%) |

| 1980 г. | 3 542 418 | 2 268 014 (64%) | 2 367 274 (66,8%) | 1 859 677 (52,5%) | 2 682 143 (75,7%) |

| 1990 г. | 3 853 288 | 3 209 930 (83,3%) | 3 228 257 (83,8%) | 2 853 834 (74%) | 3 274 514 (85%) |

Ухудшение нехватки жилья в 1970-х и 1980-х годах произошло во время увеличения количества жилого фонда по отношению к населению с 1970 по 1986 год. Даже для новых жилищ средний размер жилья составлял всего 61,3 квадратных метра (660 квадратных футов) в Восточном блоке по сравнению с 113,5 квадратных метров (1222 квадратных футов) в десяти западных странах, по которым были доступны сопоставимые данные. Стандарты помещений значительно различались: средний размер нового жилья в Советском Союзе в 1986 году составлял лишь 68% от размера его эквивалента в Венгрии. За исключением исключительных случаев, таких как Восточная Германия в 1980–1986 годах и Болгария в 1970–1980 годах, стандарты площади в недавно построенных жилых помещениях повысились еще до распада Восточного блока. Размер жилья значительно менялся со временем, особенно после нефтяного кризиса в Восточном блоке; Например, дома в Западной Германии 1990-х годов имели среднюю площадь 83 квадратных метра (890 квадратных футов) по сравнению со средним размером жилья в ГДР в 67 квадратных метров (720 квадратных футов) в 1967 году.

| Площадь / жилая площадь | Люди / жилище | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Страна | 1970 г. | 1980 г. | 1986 г. | 1970 г. | 1986 г. |

| Западный блок | 113,5 квадратных метров (1222 квадратных футов) | н / д | н / д | ||

| Болгария | 63,7 квадратных метров (686 квадратных футов) | 59,0 квадратных метров (635 квадратных футов) | 66,9 квадратных метров (720 квадратных футов) | 3.8 | 2,8 |

| Чехословакия | 67,2 квадратных метров (723 квадратных футов) | 73,8 квадратных метров (794 квадратных футов) | 81,8 квадратных метров (880 квадратных футов) | 3,4 | 2,7 |

| Восточная Германия | 55,0 квадратных метров (592 квадратных футов) | 62,7 квадратных метров (675 квадратных футов) | 61,2 квадратных метров (659 квадратных футов) | 2,9 | 2.4 |

| Венгрия | 61,5 квадратных метров (662 квадратных футов) | 67,0 квадратных метров (721 квадратных футов) | 83,0 квадратных метров (893 квадратных футов) | 3,4 | 2,7 |

| Польша | 54,3 квадратных метров (584 квадратных футов) | 64,0 квадратных метров (689 квадратных футов) | 71,0 квадратных метров (764 квадратных футов) | 4.2 | 3.5 |

| Румыния | 44,9 квадратных метров (483 квадратных футов) | 57,0 квадратных метров (614 квадратных футов) | 57,5 квадратных метров (619 квадратных футов) | 3,6 | 2,8 |

| Советский союз | 46,8 квадратных метров (504 квадратных футов) | 52,3 квадратных метра (563 квадратных футов) | 56,8 квадратных метров (611 квадратных футов) | 4.1 | 3,2 |

| Югославия | 59,2 квадратных метров (637 квадратных футов) | 70,9 квадратных метров (763 квадратных футов) | 72,5 квадратных метров (780 квадратных футов) | н / д | 3,4 |

| Албания | н / д | н / д | н / д | н / д | н / д |

Плохие жилищные условия были одним из четырех факторов, другие — плохие условия жизни, рост занятости женщин и аборты в качестве поощряемого средства контроля над рождаемостью, что привело к снижению рождаемости во всем Восточном блоке. Бездомность была, пожалуй, наиболее очевидным следствием нехватки жилья, хотя в Восточном блоке ее было трудно определить и измерить.

Экономики

Как и в случае с экономикой Советского Союза , плановики в Восточном блоке руководствовались итоговыми пятилетними планами, которые следовали по пути экстенсивного, а не интенсивного развития, уделяя особое внимание тяжелой промышленности, как это делал Советский Союз, что приводило к неэффективности и дефициту экономики .

Страны Восточного блока достигли определенного экономического и технического прогресса, индустриализации, темпов роста производительности труда и повышения уровня жизни. Однако из-за отсутствия рыночных сигналов экономика стран Восточного блока испытала неправильное развитие со стороны центральных плановиков, что, по мнению многих авторов, было неотъемлемым свойством марксистской экономики .

Восточный блок также зависел от Советского Союза в значительном количестве материалов.

Технологическая отсталость привела к зависимости от импорта из западных стран, а это, в свою очередь, привело к спросу на западную валюту. Страны Восточного блока активно заимствовали у Парижского клуба (центральные банки) и Лондонского клуба (частные банки), и большинство из них к началу 1980-х были вынуждены уведомить кредиторов о своей несостоятельности. Однако эта информация держалась в секрете от граждан, и пропаганда гарантировала, что страны находятся на наилучшем пути к социализму.

Социальные условия

В результате немцев и Второй мировой войны в Восточной Европе большая часть региона подверглась огромному разрушению промышленности, инфраструктуры и гибели мирных жителей. Только в Польше политика грабежа и эксплуатации нанесла огромный материальный ущерб польской промышленности (62% которой было разрушено), сельскому хозяйству, инфраструктуре и культурным достопримечательностям, стоимость которых оценивалась примерно в 525 миллиардов евро или 640 миллиардов долларов в обмене 2004 года. значения.

На протяжении всего Восточного блока, как в СССР и остальной части блока, Россия получил известность и называют naiboleye vydayushchayasya Нация (наиболее видным нации) и в rukovodyashchiy Narod (ведущие люди). Советы способствовали уважению к действиям и характеристикам России и построению советских структурных иерархий в других странах Восточного блока.

Определяющей характеристикой сталинского тоталитаризма был уникальный симбиоз государства с обществом и экономикой, в результате которого политика и экономика теряли свои отличительные черты как автономные и различимые сферы. Первоначально Сталин руководил системами, которые отвергали западные институциональные характеристики рыночной экономики , демократического управления (называемого «буржуазной демократией» на советском языке) и верховенства закона, подавляя дискреционное вмешательство государства.

Советы санкционировали экспроприацию и этатизацию частной собственности. «Реплики режимов» советского стиля, возникшие в блоке, не только воспроизводили советскую командную экономику , но также переняли жестокие методы, применявшиеся Иосифом Сталиным, и секретную политику советского стиля для подавления реальной и потенциальной оппозиции.

Сталинские режимы в Восточном блоке рассматривали даже маргинальные группы оппозиционной интеллигенции как потенциальную угрозу из-за оснований, лежащих в основе сталинской власти в них. Подавление инакомыслия и оппозиции было центральной предпосылкой для безопасности сталинистской власти в Восточном блоке, хотя степень оппозиции и подавления диссидентов варьировалась в зависимости от страны и времени на всей территории Восточного блока.

Кроме того, СМИ в Восточном блоке были органами государства, полностью зависимыми от правительства СССР и подчиненными ему, при этом радио и телевизионные организации находились в государственной собственности, в то время как печатные СМИ обычно принадлежали политическим организациям, в основном местной партии. . В то время как более 15 миллионов жителей Восточного блока мигрировали на запад с 1945 по 1949 год, эмиграция была фактически остановлена в начале 1950-х годов, когда советский подход к контролю над национальным движением был скопирован большей частью остальной части Восточного блока.

Первоначальные изменения

Преобразования называются реформами

В СССР из-за строгой советской секретности при Иосифе Сталине в течение многих лет после Второй мировой войны даже самые информированные иностранцы не знали эффективно о деятельности советской экономики. Сталин перекрыл доступ в Советский Союз извне с 1935 года (и до своей смерти), фактически не разрешая никаких зарубежных поездок внутри Советского Союза, так что посторонние не знали о политических процессах, которые там происходили. В течение этого периода и даже в течение 25 лет после смерти Сталина несколько дипломатов и иностранных корреспондентов, которым разрешалось находиться в Советском Союзе, обычно были ограничены пределами нескольких километров от Москвы, их телефоны прослушивались, их проживание было ограничено местами, доступными только для иностранцев и за ними постоянно следили советские власти.

Советский Союз также моделировал экономику в остальной части Восточного блока за пределами Советского Союза на основе советской командной экономики . Перед Второй мировой войной Советский Союз использовал драконовские процедуры для обеспечения соблюдения директив по инвестированию всех активов в соответствии с государственным планом, включая коллективизацию сельского хозяйства и использование значительной рабочей армии, собранной в системе ГУЛАГа . Эта система была в значительной степени навязана другим странам Восточного блока после Второй мировой войны. В то время как пропаганда пролетарских улучшений сопровождалась системными изменениями, террор и запугивание последующего безжалостного сталинизма затемняли чувства любых предполагаемых выгод.

Сталин считал, что для установления советского контроля необходимы социально-экономические преобразования, отражающие марксистско-ленинский взгляд на то, что материальная база, распределение средств производства формируют социальные и политические отношения. Обученные московские кадры были поставлены на важные руководящие должности для выполнения приказов, касающихся социально-политических преобразований. Абсолютный приоритет отдавался уничтожению социальной и финансовой власти буржуазии путем экспроприации земельной и промышленной собственности.

Эти меры были публично объявлены реформами, а не социально-экономическими преобразованиями. Повсюду в Восточном блоке, за исключением Чехословакии , создавались «общественные организации», такие как профсоюзы и ассоциации, представляющие различные социальные, профессиональные и другие группы, только с одной организацией для каждой категории без конкуренции. Эти организации управлялись сталинскими кадрами, хотя в начальный период они допускали некоторое разнообразие.

Перемещение активов

В то же время в конце войны Советский Союз принял « политику грабежа », заключающуюся в физической транспортировке и перемещении промышленных активов из Восточной Европы в Советский Союз. Государства Восточного блока должны были предоставить уголь, промышленное оборудование, технологии, подвижной состав и другие ресурсы для восстановления Советского Союза. Между 1945 и 1953 годами Советы получили чистую передачу ресурсов от остальной части Восточного блока в рамках этой политики в размере примерно 14 миллиардов долларов, что сопоставимо с чистой передачей ресурсов из Соединенных Штатов в Западную Европу по плану Маршалла . «Репарации» включали демонтаж железных дорог в Польше и румынские репарации Советскому Союзу в период с 1944 по 1948 год на сумму 1,8 миллиарда долларов одновременно с доминированием СовРоманов .

Кроме того, Советы реорганизовали предприятия в акционерные общества, в которых Советский Союз владел контрольным пакетом акций. Используя этот механизм контроля, несколько предприятий были обязаны продавать продукцию Советскому Союзу по ценам ниже мировых, например урановые рудники в Чехословакии и Восточной Германии , угольные шахты в Польше и нефтяные скважины в Румынии .

Торговля и Comecon

Структура торговли стран Восточного блока сильно изменилась. До Второй мировой войны не более 1–2% торговли этих стран приходилось на Советский Союз. К 1953 году доля такой торговли подскочила до 37%. В 1947 году Иосиф Сталин также осудил план Маршалла и запретил всем странам Восточного блока участвовать в нем.

Советское господство еще больше связывало экономики других стран Восточного блока с Москвой через Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) или СЭВ , который определял распределение инвестиций стран и продукты, которые будут продаваться в рамках Восточного блока. Хотя Comecon был инициирован в 1949 году, его роль стала неоднозначной, поскольку Сталин предпочитал более прямые связи с другими партийными руководителями, чем косвенную изощренность совета. В 1950-х годах он не играл значительной роли в экономическом планировании.

Первоначально Comecon служил прикрытием для того, чтобы СССР забирал материалы и оборудование у остальной части Восточного блока, но баланс изменился, когда Советы стали чистыми субсидиями остальной части блока к 1970-м годам через обмен дешевого сырья в возврат некачественно изготовленной готовой продукции. В то время как такие ресурсы, как нефть, древесина и уран, изначально делали получение доступа к экономике других стран Восточного блока привлекательным, Советам вскоре пришлось экспортировать советское сырье в эти страны, чтобы поддерживать там единство. После сопротивления планам Comecon по добыче минеральных ресурсов Румынии и интенсивному использованию ее сельскохозяйственного производства Румыния в 1964 году стала занимать более независимую позицию. Хотя она не отвергла Comecon, она не играла значительной роли в ее деятельности, особенно после подъема. к власти Николае Чаушеску .

Пятилетние планы

Экономическая деятельность регулировалась пятилетними планами , разделенными на ежемесячные сегменты, при этом государственные плановые органы часто пытались выполнить плановые задания независимо от того, существовал ли рынок для производимых товаров. Между отделами не было достаточной координации, так что автомобили можно было производить до того, как будут построены заправочные станции или дороги, или новая больница в Варшаве в 1980-х годах могла пустовать четыре года, ожидая производства оборудования для ее заполнения. Тем не менее, если бы такие политические цели были достигнуты, пропагандисты могли бы похвастаться увеличением производства автомобилей и завершением строительства еще одной новой больницы.

Часто создавалась неэффективная бюрократия, например, болгарские фермерские хозяйства должны были выполнить не менее шестисот различных показателей выполнения плана. Социалистические требования к продукции привели к искаженным последствиям на черном рынке, так что сломанные лампочки имели значительную рыночную стоимость в офисах Восточного блока, потому что сломанную лампочку необходимо было представить до того, как будет выпущена новая лампочка.

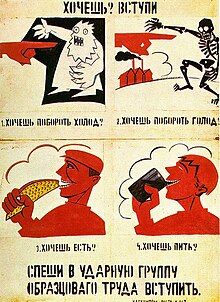

Руководители заводов и мастера могли занимать свои должности только в том случае, если они были очищены по номенклатурной системе утвержденных партийными кадрами . Все решения ограничивались партийной политикой того, что считалось хорошим менеджментом. Работникам назначали работу по образцу «норм» с санкциями за неисполнение. Однако система действительно способствовала увеличению неэффективности, потому что, если бы нормы были соблюдены, руководство просто увеличило бы их. Система стахановцев использовалась, чтобы подчеркнуть достижения успешных рабочих бригад, а на предприятиях были внедрены « ударные бригады », чтобы показать другим, как много можно сделать.

Были также введены « Ленинские смены» или «Ленинские субботы», требующие дополнительного рабочего времени без оплаты. Однако упор на строительство тяжелой промышленности обеспечил полную занятость и социальную мобильность за счет найма молодых сельских рабочих и женщин. Хотя рабочим нравилось, что они зарабатывают столько же или больше, чем многие профессионалы, уровень жизни не соответствовал темпам улучшения в Западной Европе.

Только Югославия (а затем Румыния и Албания ) занимались собственным промышленным планированием, хотя и добились немногого большего успеха, чем остальные участники блока. Албания , которая после десталинизации оставалась строго сталинистской идеологией , была политически и коммерчески изолирована от других стран Восточного блока и Запада. К концу 1980-х годов это была беднейшая страна в Европе, в которой по-прежнему отсутствовали канализация, водопровод и газ.

Акцент на тяжелую промышленность

Согласно официальной пропаганде в Советском Союзе, была беспрецедентная доступность жилья, здравоохранения и образования. Арендная плата за квартиру в среднем составляла всего 1 процент от семейного бюджета, а с учетом коммунальных услуг этот показатель достигал 4 процентов. Трамвайные билеты стоили 20 копеек, буханка хлеба — 15 копеек. Среднемесячная заработная плата инженера 140–160 рублей .

Советский Союз добился больших успехов в развитии сектора потребительских товаров страны. В 1970 году в СССР было произведено 679 миллионов пар кожаной обуви по сравнению с 534 миллионами в США. Чехословакия, которая имела самый высокий в мире объем производства обуви на душу населения, экспортировала значительную часть своей обуви в другие страны.

Повышение уровня жизни при социализме привело к неуклонному сокращению рабочего дня и увеличению досуга. В 1974 году средняя продолжительность рабочей недели советских промышленных рабочих составляла 40 часов. В 1968 году оплачиваемый отпуск составлял минимум 15 рабочих дней. В середине 1970-х годов количество выходных дней в году, включая выходные, праздничные и отпускные, составляло 128–130, что почти вдвое больше, чем за предыдущие десять лет.

Из-за отсутствия рыночных сигналов в таких странах они столкнулись с неправильным развитием со стороны центральных плановиков, в результате чего эти страны следовали по пути экстенсивного (большая мобилизация неэффективно используемых капиталовложений, рабочей силы, энергии и сырья), а не интенсивного (эффективные ресурсы use) development, чтобы попытаться добиться быстрого роста. Страны Восточного блока были обязаны следовать советской модели, делающей упор на тяжелую промышленность за счет легкой промышленности и других секторов.

Поскольку эта модель включала расточительную эксплуатацию природных и других ресурсов, ее описывали как своего рода метод «разрезания и сжигания». В то время как советская система стремилась к диктатуре пролетариата , пролетариата во многих странах Восточной Европы было мало, так что для его создания требовалось построить тяжелую промышленность. Каждая система разделяла характерные черты ориентированной на государство экономики, включая плохо определенные права собственности, отсутствие рыночных расчетных цен и чрезмерно раздутые или искаженные производственные мощности по сравнению с аналогичными рыночными экономиками.

В системах распределения и распределения ресурсов произошли серьезные ошибки и растраты. Из-за партийно-монолитных государственных органов эти системы не обеспечивали эффективных механизмов или стимулов для контроля затрат, расточительства, неэффективности и расточительства. Тяжелая промышленность получила приоритет из-за ее важности для военно-промышленного комплекса и машиностроения.

Заводы иногда располагались неэффективно, что приводило к высоким транспортным расходам, в то время как плохая организация производства иногда приводила к остановкам производства и негативным последствиям в других отраслях, зависящих от монопольных поставщиков промежуточных продуктов. Например, каждая страна, включая Албанию , строила сталелитейные заводы независимо от того, испытывали ли они недостаток в необходимых ресурсах энергии и минеральных руд. В Болгарии был построен огромный металлургический завод, несмотря на то, что его руды должны были быть импортированы из Советского Союза и транспортированы на 320 километров (200 миль) от порта в Бургасе . Варшавский тракторный завод в 1980 году имел 52-страничный список неиспользованного ржавого, а затем бесполезного оборудования.

Этот упор на тяжелую промышленность отвлек инвестиции от более практичного производства химикатов и пластмасс. Кроме того, упор в планах на количество, а не на качество, сделал продукцию Восточного блока менее конкурентоспособной на мировом рынке. Высокие издержки, передаваемые по производственной цепочке, увеличивали «стоимость» продукции, на которой основывалось повышение заработной платы, но снижали конкурентоспособность экспорта. Проектировщики редко закрывали старые фабрики, даже когда новые производственные мощности открывались где-то еще. Например, польская сталелитейная промышленность сохранила завод в Верхней Силезии, несмотря на открытие современных интегрированных блоков на периферии, в то время как последняя старая технологическая печь Сименс-Мартин, установленная в 19 веке, не была немедленно закрыта.

Производственные товары имели преимущество перед потребительскими товарами, в результате чего потребительские товары были недостаточными по количеству и качеству, что привело к дефициту экономики .

К середине 1970-х годов бюджетный дефицит значительно увеличился, и внутренние цены сильно отличались от мировых, в то время как производственные цены в среднем на 2% превышали потребительские. Многие премиальные товары могут быть куплены либо в черном рынке или только в специальных магазинах с использованием иностранной валюты , как правило , недоступной для большинства граждан Восточного блока, таких как Intershop в Восточной Германии , Березка в Советском Союзе, Pewex в Польше , Tuzex в Чехословакии , Corecom в Болгария, или Comturist в Румынии. Многое из того, что производилось для местного населения, так и не дошло до предполагаемого потребителя, а многие скоропортящиеся продукты стали непригодными для употребления, не дойдя до своих потребителей.

Черные рынки

В результате недостатков официальной экономики были созданы черные рынки , которые часто поставлялись товарами, украденными из государственного сектора. Второй, «параллельная экономика» процветала на протяжении Блока из — за растущие потребностями неудовлетворенного государственных потребителей. Возникли черный и серый рынки продуктов питания, товаров и наличных денег. В число товаров входили товары для дома, медицинские принадлежности, одежда, мебель, косметика и туалетные принадлежности, которых в официальных торговых точках постоянно не хватало.

Многие фермеры скрывали фактическую продукцию от закупочных агентств, чтобы незаконно продавать ее городским потребителям. Твердая иностранная валюта пользовалась большим спросом, в то время как высоко ценимые западные предметы функционировали как средство обмена или подкупа в сталинских странах, таких как Румыния , где сигареты Kent служили неофициальной валютой, широко используемой для покупки товаров и услуг. Некоторые работники сферы обслуживания подрабатывали незаконно, оказывая услуги напрямую клиентам за плату.

Урбанизация

Возникшая в результате экстенсивная индустриализация производства не отвечала потребностям потребителей и вызвала пренебрежение сектором услуг, беспрецедентно быструю урбанизацию, острую перенаселенность городов, хроническую нехватку и массовый найм женщин в основном на черных и / или низкооплачиваемых профессий. Последовавшие за этим напряжения привели к широкому использованию принуждения, репрессий, показательных процессов , чисток и запугивания. К 1960 году массовая урбанизация произошла в Польше (48% городских жителей) и Болгарии (38%), что увеличило занятость крестьян, но также привело к резкому росту неграмотности, когда дети бросали школу ради работы.

Города превратились в массивные строительные площадки, в результате чего были восстановлены некоторые разрушенные войной здания, а также были возведены ветхие, ветхие многоквартирные дома. Уровень жизни в городах резко упал, потому что ресурсы были привязаны к огромным долгосрочным строительным проектам, в то время как индустриализация вынудила миллионы бывших крестьян жить в хижинах или мрачных многоквартирных домах рядом с массивными загрязняющими промышленными комплексами.

Коллективизация сельского хозяйства

Коллективизация — это процесс, начатый Иосифом Сталиным в конце 1920-х годов, с помощью которого марксистско-ленинские режимы в Восточном блоке и других странах пытались установить упорядоченную социалистическую систему в сельском сельском хозяйстве. Это потребовало насильственной консолидации мелких крестьянских хозяйств и более крупных хозяйств, принадлежащих земельным классам, с целью создания более крупных современных « колхозов », теоретически принадлежащих их рабочим. На самом деле такие хозяйства принадлежали государству.

Помимо искоренения кажущейся неэффективности, связанной с мелким сельским хозяйством на разрозненных земельных владениях, коллективизация также преследовала политическую цель устранения сельской основы сопротивления сталинским режимам. Еще одним обоснованием была необходимость содействия промышленному развитию путем облегчения государственных закупок сельскохозяйственной продукции и перевода «избыточной рабочей силы» из сельских в городские районы. Короче говоря, сельское хозяйство было реорганизовано с целью пролетаризации крестьянства и контроля над производством по ценам, определяемым государством.

Восточный блок обладает значительными сельскохозяйственными ресурсами, особенно в южных районах, такие как Венгрия «s Great Plain , которые предлагали хорошие почвы и теплый климат в течение всего вегетационного периода. Сельская коллективизация в странах Восточного блока, не входивших в Советский Союз, проходила иначе, чем в Советском Союзе в 1920-х и 1930-х годах. Из-за необходимости скрыть принятие контроля и реалии первоначального отсутствия контроля, никакая ликвидация в стиле советской раскулачивания богатых крестьян не могла быть проведена в несоветских странах Восточного блока.

Они также не могли рисковать массовым голодом или сельскохозяйственным саботажем (например, голодомором ) с быстрой коллективизацией через массовые совхозы и кооперативы сельскохозяйственных производителей (АПК). Вместо этого коллективизация шла медленнее и поэтапно с 1948 по 1960 год в Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехословакии и Восточной Германии и с 1955 по 1964 год в Албании. Коллективизация в прибалтийских республиках Литовской ССР , Эстонской ССР и Латвийской ССР проходила с 1947 по 1952 год.

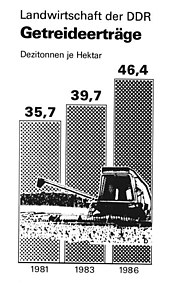

В отличие от советской коллективизации, в других странах Восточного блока не произошло ни массового уничтожения скота, ни ошибок, вызывающих искажение производства или распределения. Возникло более широкое использование переходных форм с дифференцированными компенсационными выплатами крестьянам, которые передали больше земли в АПК. Поскольку Чехословакия и Восточная Германия были более индустриализированы, чем Советский Союз, они могли предоставить большую часть оборудования и удобрений, необходимых для облегчения перехода к коллективному сельскому хозяйству. Вместо того, чтобы ликвидировать крупных фермеров или запретить им присоединяться к БТР, как это сделал Сталин путем раскулачивания , этих фермеров использовали в коллективизации несоветских стран Восточного блока, иногда даже называя председателями или управляющими хозяйствами.

Коллективизация часто встречала сильное сопротивление в сельской местности, в том числе крестьяне часто разрушали собственность, а не передавали ее коллективам. Прочные связи крестьян с землей через частную собственность были прерваны, и многие молодые люди уехали, чтобы сделать карьеру в промышленности. В Польше и Югославии ожесточенное сопротивление крестьян, многие из которых сопротивлялись странам Оси, привело к отказу от массовой сельской коллективизации в начале 1950-х годов. Отчасти из-за проблем, созданных коллективизацией, сельское хозяйство в Польше в 1957 году было в значительной степени деколлективизировано.

Тот факт, что Польше, тем не менее, удалось провести крупномасштабную централизованно планируемую индустриализацию с не большим трудом, чем ее коллективизированным соседям по Восточному блоку, еще больше поставил под сомнение необходимость коллективизации в таких странах с плановой экономикой. Только «западные территории» Польши, примыкающие к востоку от линии Одер-Нейсе, которые были аннексированы у Германии, были в значительной степени коллективизированы, в основном для того, чтобы поселить большое количество поляков на хороших сельскохозяйственных угодьях, отнятых у немецких фермеров.

Экономический рост

Был достигнут значительный прогресс в экономике таких стран, как Советский Союз. В 1980 году Советский Союз занимал первое место в Европе и второе место в мире по промышленному и сельскохозяйственному производству соответственно. В 1960 году объем промышленного производства в СССР составлял всего 55% от американского, но в 1980 году он увеличился до 80%. Со сменой советского руководства в 1964 году в экономическую политику были внесены значительные изменения. Правительство 30 сентября 1965 г. издало постановление «О совершенствовании управления промышленностью» и постановление от 4 октября 1965 г. «О совершенствовании и усилении экономического стимулирования промышленного производства». Основным инициатором этих реформ был премьер А. Косыгин. Реформы Косыгина в области сельского хозяйства предоставили колхозам значительную автономию, дав им право на содержание личного хозяйства. В этот период была проведена масштабная мелиоративная программа, строительство оросительных каналов и другие мероприятия. В период 1966–1970 годов валовой национальный продукт вырос более чем на 35%. Промышленное производство увеличилось на 48%, сельское хозяйство — на 17%. В восьмой пятилетке национальный доход рос в среднем на 7,8%. В девятой пятилетке (1971–1975) национальный доход рос на 5,7% в год. В десятой пятилетке (1976–1981 гг.) Национальный доход рос на 4,3% в год.

Советский Союз добился заметного научно-технического прогресса. В отличие от стран с более рыночной экономикой, научно-технический потенциал в СССР использовался в соответствии с планом в масштабе общества в целом.

В 1980 году численность научных кадров в СССР составляла 1,4 миллиона человек. Количество инженеров, занятых в народном хозяйстве, составляло 4,7 миллиона человек. В период с 1960 по 1980 г. численность научных кадров увеличилась в 4 раза. В 1975 г. численность научных кадров в СССР составляла четверть от общей численности научных кадров в мире. В 1980 г. по сравнению с 1940 г. было подано более 5 миллионов заявок на изобретения. В 1980 г. действовало 10 общесоюзных научно-исследовательских институтов, 85 профильных центральных учреждений, 93 региональных информационных центра.

Первая в мире атомная электростанция была пущена в эксплуатацию 27 июня 1954 года в Обнинске. Советские ученые внесли большой вклад в развитие вычислительной техники. Первые крупные достижения в этой области были связаны с созданием аналоговых компьютеров. В СССР принципы построения анализаторов цепей были разработаны С. Гершгориным в 1927 году, а концепция электродинамического аналогового компьютера была предложена Н. Минорским в 1936 году. ламповые интеграторы были начаты Л. Гутенмахером. В 1960-е годы важными разработками современной вычислительной техники стали система БЭСМ-6, созданная под руководством С.А. Лебедева, серия малых цифровых ЭВМ «МИР» и минская серия цифровых ЭВМ, разработанных Г. Лопато и В. Пржалковским.

У Московского метрополитена 180 станций, на которых ежедневно проходит около 7 миллионов пассажиров. Это одно из самых оживленных подземных сооружений в мире. В советское время плата за проезд составляла 5 копеек, что позволяло гонщику ездить везде по системе.

Автор Тернока утверждает, что транспорт в Восточном блоке характеризовался плохой инфраструктурой . Дорожная сеть пострадала из-за недостаточной грузоподъемности, плохого покрытия и плохого обслуживания дорог. В то время как дороги были заново покрыты, было построено мало новых дорог и было очень мало разделенных автомобильных дорог, городских кольцевых дорог или объездных дорог. Частное владение автомобилями оставалось низким по западным стандартам.

Владение автомобилями увеличилось в 1970-х и 1980-х годах с производством недорогих автомобилей в Восточной Германии, таких как Trabants и Wartburgs . Тем не менее, лист ожидания распространения Trabants составлял десять лет в 1987 году и до пятнадцати лет для советских автомобилей Lada и чехословацких автомобилей Skoda . Самолеты советской постройки отличались несовершенными технологиями, высоким расходом топлива и тяжелыми требованиями к техническому обслуживанию. Телекоммуникационные сети были перегружены.

Ограничения мобильности из-за неадекватных транспортных систем усугублялись бюрократическими ограничениями мобильности. В то время как за пределами Албании внутренние поездки в конечном итоге стали в значительной степени свободными от регулирования, строгий контроль за выдачей паспортов, виз и иностранной валюты затруднил поездки за границу внутри Восточного блока. Страны были приучены к изоляции и первоначальной послевоенной автаркии , когда каждая страна фактически ограничивала бюрократов рассмотрением вопросов с внутренней точки зрения, сформированной конкретной пропагандой этой страны.

Серьезные экологические проблемы возникли из-за заторов на дорогах в городах, которые усугублялись загрязнением из-за плохого технического обслуживания транспортных средств. Крупные тепловые электростанции, сжигающие бурый уголь и другие предметы, стали печально известными загрязнителями, в то время как некоторые гидроэлектрические системы работали неэффективно из-за засушливых сезонов и накопления ила в водохранилищах. Краков был покрыт смогом 135 дней в году, а Вроцлав был покрыт туманом из хромового газа.

Несколько деревень были эвакуированы из-за плавки меди в Глогуве . Дальнейшие проблемы в сельской местности возникли из-за того, что строительству водопровода было отдано предпочтение по сравнению со строительством канализационных систем, в результате чего во многих домах оставалась только входящая водопроводная вода и не хватало цистерн для сточных вод для вывоза сточных вод. В результате питьевая вода в Венгрии стала настолько загрязненной, что более 700 деревень пришлось снабжать цистернами, бутылками и полиэтиленовыми пакетами. Проекты в области атомной энергетики были подвержены длительным задержкам ввода в эксплуатацию.

Катастрофы на Чернобыльской АЭС в Украинской ССР было вызвано испытанием безответственного безопасности на конструкции реактора , который обычно является безопасным, некоторые операторы не хватает еще базовое понимание процессов реактора и авторитарной советской бюрократии, оценивая лояльность партии по компетенции, что продолжали продвигать некомпетентный персонал и отдавать предпочтение дешевизне над безопасностью. Последующий выброс радиоактивных осадков привел к эвакуации и переселению более 336 000 человек, покинувших огромную пустынную Зону отчуждения, содержащую обширные заброшенные городские застройки.

Туризм из-за пределов Восточного блока игнорировался, в то время как туризм из других сталинских стран рос в пределах Восточного блока. Туризм привлекал инвестиции, полагаясь на возможности туризма и отдыха, существовавшие до Второй мировой войны. К 1945 году большинство отелей пришло в негодность, в то время как многие отели, которые не удалось переоборудовать под другое использование централизованными планировщиками, должны были удовлетворять внутренние потребности. Власти создали государственные компании для организации проезда и проживания. В 1970-х годах были сделаны инвестиции, чтобы попытаться привлечь западных путешественников, хотя импульс для этого снизился в 1980-х, когда не появилось долгосрочного плана по обеспечению улучшений в туристической среде, таких как гарантия свободы передвижения, бесплатные и эффективные деньги. обмен и предоставление продуктов более высокого качества, с которыми эти туристы были знакомы. Однако западные туристы, как правило, могли свободно перемещаться по Венгрии, Польше и Югославии и идти туда, куда они хотели. Поехать индивидуальным туристом в Восточную Германию, Чехословакию, Румынию, Болгарию и Албанию было труднее или даже невозможно. Как правило, во всех случаях родственники с запада могли посетить и остаться с семьей в странах Восточного блока, за исключением Албании. В этих случаях нужно было запрашивать разрешение, заранее знать точное время, продолжительность пребывания, местонахождение и передвижение.

Для обслуживания западных посетителей требовалось создать среду совершенно другого стандарта, чем та, которая используется для местного населения, что требовало концентрации мест для путешествий, включая создание относительно высококачественной инфраструктуры в туристических комплексах, которую было бы нелегко воспроизвести где-либо еще. Из-за желания сохранить идеологическую дисциплину и боязни присутствия более состоятельных иностранцев, ведущих другой образ жизни, Албания разделила путешественников. Из-за опасений по поводу разрушительного воздействия туристической индустрии поездки были ограничены до 6000 посетителей в год.

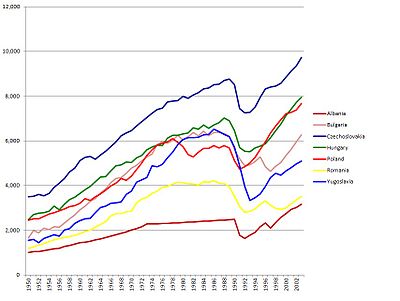

Темпы роста

Первоначально темпы роста в Восточном блоке были высокими в 1950-х и 1960-х годах. В течение этого первого периода прогресс был быстрым по европейским стандартам, и рост на душу населения в странах Восточного блока увеличился в 2,4 раза по сравнению со средним показателем по Европе. На Восточную Европу приходилось 12,3 процента европейского производства в 1950 году, но 14,4 процента в 1970 году. Однако система была устойчива к изменениям и нелегко адаптировалась к новым условиям. По политическим причинам старые фабрики закрывались редко, даже когда становились доступными новые технологии. В результате после 1970-х годов темпы роста внутри блока претерпели относительное снижение. Между тем, Западная Германия, Австрия, Франция и другие западноевропейские страны испытали усиление экономического роста в период Wirtschaftswunder («экономическое чудо»), Trente Glorieuses («тридцать славных лет») и послевоенного бума . После распада Советского Союза в 1990-х годах рост резко упал, уровень жизни упал, резко возросло потребление наркотиков, бездомность и бедность, а также резко возросло количество самоубийств. Приблизительно 15 лет рост не начинал возвращаться к дореформенным уровням.

С конца Второй мировой войны до середины 1970-х годов экономика Восточного блока неуклонно росла теми же темпами, что и экономика Западной Европы, причем наименее нереформистские сталинистские страны Восточного блока имели тогда более сильную экономику. реформистско-сталинские государства. В то время как большинство западноевропейских экономик по существу начали приближаться к уровню валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в Соединенных Штатах в конце 1970-х — начале 1980-х годов, страны Восточного блока этого не сделали, поскольку ВВП на душу населения значительно отставал от сопоставимых западноевропейских аналогов .

В следующей таблице показан набор расчетных темпов роста ВВП с 1951 года и далее для стран Восточного блока, а также стран Западной Европы, по данным The Conference Board как части его базы данных Total Economy . Обратите внимание, что в некоторых случаях доступность данных не восходит к 1951 году.

| Темпы роста ВВП в процентах за данные годы | 1951 г. | 1961 г. | 1971 г. | 1981 г. | 1989 г. | 1991 г. | 2001 г. | 2015 г. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Народная Социалистическая Республика Албания | 6,608 | 4,156 | 6,510 | 2,526 | 2,648 | −28,000 | 7,940 | 2,600 |

| Народная Республика Болгария | 20 576 | 6,520 | 3,261 | 2,660 | -1,792 | -8,400 | 4,248 | 2,968 |

| Венгерская Народная Республика | 9,659 | 5,056 | 4,462 | 0,706 | -2,240 | -11,900 | 3,849 | 2,951 |

| Польская Народная Республика | 4,400 | 7,982 | 7,128 | -5,324 | -1,552 | −7,000 | 1,248 | 3,650 |

| Социалистическая Республика Румыния | 7,237 | 6,761 | 14,114 | -0,611 | −3,192 | -16,189 | 5,592 | 3,751 |

| Чехословацкая Социалистическая Республика / Чехия | — | — | 5,215 | -0,160 | 1,706 | -11,600 | 3,052 | 4,274 |

| Чехословацкая Социалистическая Республика / Словакия | — | — | — | — | 1.010 | -14,600 | 3,316 | 3,595 |

| Советский Союз / Россия | — | 7.200 | 4.200 | 1.200 | 0,704 | −5,000 | 5,091 | −3,727 |

| Австрия | 6,840 | 5,309 | 5,112 | -0,099 | 4,227 | 3,442 | 1,351 | 0,811 |

| Бельгия | 5,688 | 4,865 | 3,753 | -1,248 | 3,588 | 1,833 | 0,811 | 1,374 |

| Дания | 0,668 | 6,339 | 2,666 | -0,890 | 0,263 | 1,300 | 0,823 | 1,179 |

| Финляндия | 8,504 | 7,620 | 2,090 | 1,863 | 5,668 | -5,914 | 2,581 | 0,546 |

| Франция | 6,160 | 5,556 | 4,839 | 1.026 | 4,057 | 1.039 | 1,954 | 1,270 |

| Германия (Запад) | 9,167 | 4,119 | 2,943 | 0,378 | 3,270 | 5,108 | 1,695 | 1,700 |

| Греция | 8,807 | 8,769 | 7,118 | 0,055 | 3,845 | 3,100 | 4,132 | -0,321 |

| Ирландия | 2,512 | 4,790 | 3,618 | 3,890 | 7,051 | 3,098 | 9,006 | 8,538 |

| Италия | 7,466 | 8,422 | 1,894 | 0,474 | 2,882 | 1,538 | 1,772 | 0,800 |

| Нидерланды | 2,098 | 0,289 | 4,222 | -0,507 | 4,679 | 2,439 | 2,124 | 1,990 |

| Норвегия | 5,418 | 6,268 | 5,130 | 0,966 | 0,956 | 3,085 | 2,085 | 1,598 |

| Португалия | 4,479 | 5,462 | 6,633 | 1,618 | 5,136 | 4,368 | 1,943 | 1,460 |

| Испания | 9,937 | 12,822 | 5,722 | 0,516 | 5,280 | 2,543 | 4,001 | 3,214 |

| Швеция | 3,926 | 5,623 | 2,356 | -0,593 | 3,073 | -1,146 | 1,563 | 3,830 |

| Швейцария | 8,097 | 8,095 | 4,076 | 1,579 | 4,340 | -0,916 | 1,447 | 0,855 |

| Великобритания | 2,985 | 3,297 | 2,118 | −1,303 | 2,179 | -1,257 | 2,758 | 2.329 |

Отдел статистики Организации Объединенных Наций также рассчитывает роста ставок, используя различные методики, но сообщает только цифры , начиная с 1971 года (обратите внимание , что для Словакии и учредительные республики наличия данных СССР начинается позже). Таким образом, по данным ООН темпы роста в Европе были следующими:

| Темпы роста ВВП в процентах за данные годы | 1971 г. | 1981 г. | 1989 г. | 1991 г. | 2001 г. | 2015 г. |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Народная Социалистическая Республика Албания | 4,001 | 5,746 | 9,841 | -28,002 | 8,293 | 2,639 |

| Народная Республика Болгария | 6,897 | 4,900 | −3,290 | -8,445 | 4,248 | 2,968 |

| Венгерская Народная Республика | 6.200 | 2,867 | 0,736 | -11,687 | 3,774 | 3,148 |

| Польская Народная Республика | 7,415 | -9,971 | 0,160 | -7,016 | 1,248 | 3,941 |

| Социалистическая Республика Румыния | 13,000 | 0,112 | -5,788 | -12,918 | 5,592 | 3,663 |

| Чехословацкая Социалистическая Республика / Чехия | 5,044 | -0,095 | 0,386 | -11,615 | 3,052 | 4,536 |

| Чехословацкая Социалистическая Республика / Словакия | — | — | — | -14,541 | 3,316 | 3,831 |

| Советский Союз / Россия | 5,209 | 5,301 | 6,801 | −5,000 | 5,091 | −3,727 |

| Украина | — | — | — | -8,699 | 8,832 | -9,870 |

| Литва | — | — | — | -5,676 | 6,524 | 1,779 |

| Югославия / Сербия | 9,162 | 1,400 | 1.500 | -11,664 | 4,993 | 0,758 |

| Австрия | 5,113 | -0,144 | 3,887 | 3,442 | 1,351 | 0,963 |

| Бельгия | 3,753 | -0,279 | 3,469 | 1,833 | 0,812 | 1.500 |

| Дания | 3,005 | -0,666 | 0,645 | 1,394 | 0,823 | 1,606 |

| Финляндия | 2,357 | 1,295 | 5,088 | -5,914 | 2,581 | 0,210 |

| Франция | 5,346 | 1.078 | 4,353 | 1.039 | 1,954 | 1,274 |

| Германия (Запад) | 3,133 | 0,529 | 3,897 | 5,108 | 1,695 | 1,721 |

| Греция | 7,841 | -1,554 | 3,800 | 3,100 | 4,132 | -0,219 |

| Ирландия | 3,470 | 3,325 | 5,814 | 1,930 | 6,052 | 26 276 |

| Италия | 1,818 | 0,844 | 3,388 | 1,538 | 1,772 | 0,732 |

| Нидерланды | 4,331 | -0,784 | 4,420 | 2,439 | 2,124 | 1,952 |

| Норвегия | 5,672 | 1,598 | 1.038 | 3,085 | 2,085 | 1,611 |

| Португалия | 6,632 | 1,618 | 6,441 | 4,368 | 1,943 | 1,596 |

| Испания | 4,649 | -0,132 | 4,827 | 2,546 | 4,001 | 3,205 |

| Швеция | 0,945 | 0,455 | 2,655 | -1,146 | 1,563 | 4,085 |

| Швейцария | 4,075 | 1,601 | 4,331 | -0,916 | 1,447 | 0,842 |

| Великобритания | 3,479 | -0,779 | 2,583 | -1,119 | 2,726 | 2,222 |

В следующей таблице приведен уровень номинального ВВП на душу населения в некоторых выбранных странах, измеренный в долларах США , за 1970, 1989 и 2015 годы:

| Номинальный ВВП на душу населения по данным ООН | 1970 г. | 1989 г. | 2015 г. |

|---|---|---|---|

| Великобритания | 2350 долл. США | 16 275 долл. США | 44 162 долл. США |

| Италия | 2112 долл. США | 16 239 долл. США | 30 462 долл. США |

| Австрия | 2 042 долл. США | 17 313 долл. США | 44 118 долл. США |

| Япония | 2 040 долл. США | 25 054 долл. США | 34 629 долларов США |

| Советский Союз / Россия | 1789 долл. США | 2 711 долл. США | 9 243 долл. США |

| Украина | — | — | 2 022 долл. США |

| Литва | — | — | 14 384 долл. США |

| Греция | 1 496 долл. США | 7 864 долл. США | 17 788 долл. США |

| Ирландия | 1 493 долл. США | 11 029 долл. США | 60 514 долл. США |

| Испания | 1 205 долл. США | 10 577 долл. США | 25 865 долл. США |

| Чехословацкая Социалистическая Республика / Чехия | 1136 долларов США | 3764 долл. США | 17 562 долл. США |

| Словакия | — | — | 16 082 долл. США |

| Народная Республика Болгария | 1 059 долл. США | 2 477 долл. США | 6 847 долл. США |

| Народная Социалистическая Республика Албания | 1 053 долл. США | 904 долл. США | 3 984 долл. США |

| Кипр | 1 004 долл. США | 9 015 долл. США | 21 942 долл. США |

| Польская Народная Республика | 1000 долларов США | 2229 долл. США | 12 355 долл. США |

| Португалия | 935 долл. США | 6 129 долл. США | 19 239 долл. США |

| Югославия / Сербия | 721 долл. США | 4 197 долл. США | 5 239 долл. США |

| Куба | 653 долл. США | 2 577 долл. США | 7 657 долл. США |

| Социалистическая Республика Румыния | 619 долл. США | 2424 долл. США | 9 121 долл. США |

| Венгерская Народная Республика | 615 долл. США | 3115 долл. США | 12 351 долл. США |

| Китай | 111 долларов США | 406 долл. США | 8 109 долл. США |

| Вьетнам | 64 доллара США | 94 долл. США | 2 068 долл. США |

Хотя можно утверждать, что оценки ВВП Всемирного банка, использованные для расчета показателей за 1990 год, недооценивают ВВП Восточного блока из-за заниженной стоимости местных валют, доходы на душу населения, несомненно, были ниже, чем в аналогичных показателях. Восточная Германия была самой развитой индустриальной страной Восточного блока. До возведения Берлинской стены в 1961 году Восточная Германия считалась слабым государством, вытесняя квалифицированную рабочую силу на Запад, так что ее называли «исчезающим спутником». Только после того, как стена была закрыта квалифицированной рабочей силой, Восточная Германия смогла подняться на вершину экономического роста в Восточном блоке. После этого ее граждане стали наслаждаться более высоким качеством жизни и меньшим дефицитом товаров, чем в Советском Союзе, Польше или Румынии. Тем не менее, многие граждане Восточной Германии обладали одним особым преимуществом перед своими коллегами в других странах Восточного блока, поскольку их часто поддерживали родственники и друзья в Западной Германии, которые привозили товары с Запада во время визитов или даже отправляли товары или деньги. Правительство Западной Германии и многие организации в Западной Германии поддерживали проекты в Восточной Германии, такие как восстановление и реставрация или восполнение дефицита в случае необходимости (например, зубных щеток), от которых снова выиграли граждане Восточной Германии. Две Германии, разделенные политически, оставались объединенными по языку (хотя с двумя политическими системами некоторые термины имели разные значения на Востоке и Западе). Западногерманское телевидение достигло Восточной Германии, которую смотрели многие восточные немцы и откуда они получали информацию о своем собственном государстве в дефиците у себя дома. Будучи частью разделенной страны, Восточная Германия занимала уникальное положение в Восточном блоке, в отличие, например, от Венгрии по отношению к Австрии, которая ранее находилась под властью одного монарха, но уже была разделена по языку и культуре.

В то время как официальная статистика рисует относительно радужную картину, экономика Восточной Германии подверглась эрозии из-за усиления централизованного планирования, экономической автаркии, использования угля вместо нефти, концентрации инвестиций в нескольких избранных высокотехнологичных областях и регулирования рынка труда. В результате между Восточной и Западной Германией существовал большой разрыв в производительности, составляющий почти 50% на одного рабочего. Однако этот разрыв не измеряет качество дизайна товаров или услуг, так что фактический показатель на душу населения может составлять от 14 до 20 процентов. Средняя брутто-месячная заработная плата в Восточной Германии составляла около 30% от заработной платы в Западной Германии, хотя с учетом налогообложения цифры приблизились к 60%.

Более того, покупательная способность заработной платы сильно различалась: только около половины восточногерманских домохозяйств до 1990 года имели либо автомобиль, либо цветной телевизор, и то и другое было стандартным имуществом в западногерманских домохозяйствах. Остмарк был действителен только для операций внутри Восточной Германии, не может быть легально экспортировать или импортировать и не могут быть использованы в восточногерманской Intershops которые продаются премиальные товары. В 1989 г. 11% рабочей силы Восточной Германии оставалось в сельском хозяйстве, 47% — во вторичном секторе и только 42% — в сфере услуг.

После создания экономическую систему было трудно изменить с учетом важности политически надежного управления и престижа крупных предприятий. Производительность снизилась в 1970-х и 1980-х годах из-за неэффективности, когда затраты на промышленные ресурсы, такие как цены на энергию, выросли. Хотя рост отставал от Запада, это произошло. К 1960-м годам потребительские товары стали более доступными.

До распада Восточного блока некоторые крупные отрасли промышленности работали с такими убытками, что экспортировали продукцию на Запад по ценам ниже реальной стоимости сырья. Стоимость венгерской стали в два раза выше, чем в Западной Европе. В 1985 году четверть государственного бюджета Венгрии была потрачена на поддержку неэффективных предприятий. Жесткое планирование в промышленности Болгарии означало продолжающийся дефицит в других частях ее экономики.

Политика развития

В социальном плане за 18 лет (1964–1982) руководства Брежнева реальные доходы выросли более чем в 1,5 раза. Введено в эксплуатацию более 1,6 миллиарда квадратных метров жилой площади, предоставлено более 160 миллионам человек. При этом средняя арендная плата для семей не превышала 3% от дохода семьи. Была беспрецедентная доступность жилья, здравоохранения и образования.

В опросе, проведенном Институтом социологических исследований АН СССР в 1986 году, 75% опрошенных заявили, что они живут лучше, чем в предыдущие десять лет. Более 95% советских взрослых считали себя «достаточно обеспеченными». 55% опрошенных считают, что медицинское обслуживание улучшилось, 46% считают, что улучшился общественный транспорт, и 48% заявили, что уровень услуг, предоставляемых учреждениями общественного обслуживания, повысился.

В течение 1957–1965 годов жилищная политика претерпела несколько институциональных изменений в связи с индустриализацией, а урбанизация не сопровождалась увеличением жилищного строительства после Второй мировой войны. Нехватка жилья в Советском Союзе была хуже, чем в остальной части Восточного блока, из-за более широкой миграции в города и большего разрушения во время войны, и усугублялась довоенными отказами Сталина вкладывать средства в жилье должным образом. Поскольку таких инвестиций, как правило, было недостаточно для содержания существующего населения, квартиры приходилось делить на все более мелкие единицы, в результате чего несколько семей жили в одной квартире, ранее предназначавшейся для одной семьи.

Довоенной нормой стала одна советская семья на комнату, с общими туалетами и кухней. Количество жилой площади в городских районах упало с 5,7 квадратных метров на человека в 1926 году до 4,5 квадратных метров в 1940 году. В остальной части Восточного блока в этот период среднее количество человек на комнату составляло 1,8 в Болгарии (1956). , 2,0 в Чехословакии (1961 г.), 1,5 в Венгрии (1963 г.), 1,7 в Польше (1960 г.), 1,4 в Румынии (1966 г.), 2,4 в Югославии (1961 г.) и 0,9 в 1961 г. в Восточной Германии .

После смерти Сталина в 1953 году формы экономического «Нового курса» возродили частное домостроение. Пик частного строительства пришелся на 1957–1960 годы во многих странах Восточного блока, а затем одновременно пошел спад и резкий рост государственного и кооперативного жилья. К 1960 году темпы строительства домов на душу населения выросли во всех странах Восточного блока. В период с 1950 по 1975 год обострение дефицита в основном было вызвано падением доли всех инвестиций в жилье. Однако за этот период общее количество жилищ увеличилось.

В течение последних пятнадцати лет этого периода (1960–1975) упор делался на решение со стороны предложения, которое предполагало, что промышленные методы строительства и многоэтажное жилье будут дешевле и быстрее, чем традиционные малоэтажные дома из кирпича. Такие методы требовали, чтобы производственные организации производили сборные компоненты, а организации собирали их на месте, причем оба планировщика предполагали, что потребуется большое количество неквалифицированных рабочих с мощными политическими связями. Отсутствие участия потенциальных клиентов, жителей, стало одним из факторов роста затрат на строительство и низкого качества работ. Это привело к более высокому уровню сноса и увеличению затрат на ремонт плохо построенных жилищ. Кроме того, из-за некачественной работы возник черный рынок строительных услуг и материалов, которые нельзя было закупить у государственных монополий.

В большинстве стран завершение строительства (строительство нового жилья) достигло максимума в период с 1975 по 1980 год, а затем снизилось, вероятно, в результате ухудшения международных экономических условий. Это произошло в Болгарии, Венгрии, Восточной Германии, Польше, Румынии (с более ранним пиком также в 1960 году), Чехословакии и Югославии, в то время как в Советском Союзе пик пришелся на 1960 и 1970 годы. В то время как в период с 1975 по 1986 год доля инвестиций, направленных на жилищное строительство, на самом деле увеличился в большинстве стран Восточного блока, общие экономические условия привели к снижению общих сумм инвестиций или их стагнации.

Использование социалистической идеологии в жилищной политике снизилось в 1980-х годах, что сопровождалось смещением властей, обращающих внимание на потребности жителей, к проверке платежеспособности потенциальных жителей. Югославия была уникальной в том, что она постоянно смешивала частные и государственные источники жилищного финансирования, подчеркивала самоуправляемые строительные кооперативы наряду с контролем со стороны центрального правительства.

Дефицит

Первый год, когда дефицит был эффективно измерен, а дефицит в 1986 году был следующим:

| Страна | Начальный год | Дефицит начального года | % от общего запаса | Дефицит 1986 года | 1986% от общего запаса |

|---|---|---|---|---|---|

| Албания | н / д | н / д | н / д | н / д | н / д |

| Болгария | 1965 г. | 472 000 | 23,0% | 880 400 | 27,4% |

| Венгрия | 1973 г. | 6000 | 0,2% | 257 000 | 6,6% |

| Восточная Германия | 1971 г. | 340 000 | 5,6% | 1,181,700 | 17,1% |

| Польша | 1974 г. | 1,357,000 | 15,9% | 2 574 800 | 23,9% |

| Румыния | 1966 г. | 575 000 | 11,0% | 1 157 900 | 14,0% |

| Советский союз | 1970 г. | 13 690 000 | 23,1% | 26 662 400 | 30,2% |

| Чехословакия | 1970 г. | 438 000 | 9,9% | 877 600 | 15,3% |

| Югославия | н / д | н / д | н / д | 1,634,700 | 23,9% |

Это официальные жилищные показатели, и они могут быть низкими. Например, в Советском Союзе цифра 26 662 400 человек в 1986 году почти наверняка недооценивает дефицит по той причине, что он не учитывает дефицит в результате крупной советской миграции из сельской местности в города; другой расчет оценивает дефицит в 59 917 900 человек. К концу 1980-х годов в Польше ожидание жилья в среднем составляло 20 лет, а в Варшаве — от 26 до 50 лет. В Советском Союзе незаконная субаренда была широко распространена по непомерным ценам. К концу утверждений Восточного блока нерациональных и незаконного распределение жилья были подняты в советском КПСС заседаний ЦК.

В Польше жилищные проблемы были вызваны медленными темпами строительства, плохим качеством жилья (что еще более заметно в деревнях) и большим черным рынком. В Румынии политика социальной инженерии и озабоченность по поводу использования сельскохозяйственных земель привели к появлению высокой плотности населения и проектированию многоэтажных домов. В Болгарии в 1970-х и 1980-х годах упор на монолитные высотные дома несколько снизился. В Советском Союзе жилье было, пожалуй, основной социальной проблемой. В то время как темпы строительства советского жилья были высокими, качество было низким, а уровень сноса был высоким, отчасти из-за неэффективной строительной индустрии и отсутствия как качества, так и количества строительных материалов.

Жилье в Восточной Германии страдает от некачественной и квалифицированной рабочей силы, от нехватки материалов, участков и разрешений. В непоколебимой сталинской Албании многоквартирные дома ( панелки ) были спартанскими, причем чаще всего использовались шестиэтажные дома- подъезды . Жилье распределялось профсоюзами на рабочих местах и строилось добровольными рабочими, организованными в бригады на рабочем месте. Югославия страдала от быстрой урбанизации, несогласованного развития и плохой организации, вызванных отсутствием иерархической структуры и четкой отчетности, низкой производительностью строительства, монопольным положением строительных предприятий и нерациональной кредитной политикой.

Восстания

1953 Восстание в Восточной Германии

Через три месяца после смерти Иосифа Сталина , резкого увеличения эмиграции ( Republikflucht , утечка мозгов ) произошел из Восточной Германии в первом полугодии 1953 года большого числа восточных немцев путешествовали на запад через единственную «лазейку» остались в Восточном Блок ограничения эмиграции , граница берлинского сектора. Затем правительство Восточной Германии повысило «нормы» — количество, которое должен был производить каждый рабочий, — на 10%. Уже разочарованные восточные немцы, которые видели относительные экономические успехи Западной Германии в Берлине, пришли в ярость. Разъяренные строители инициировали уличные протесты, и вскоре к ним присоединились другие, маршировавшие к штаб-квартире профсоюзов Берлина.

Хотя ни один официальный представитель не разговаривал с ними в этом месте, к 14:00 правительство Восточной Германии согласилось отменить «нормальное» повышение. Однако кризис уже обострился, и теперь требования стали политическими, включая свободные выборы, роспуск армии и отставку правительства. К 17 июня забастовки были зарегистрированы в 317 населенных пунктах, в которых участвовало около 400 000 рабочих. Когда забастовщики подожгли здания правящей партии СЕПГ и сорвали флаг с Бранденбургских ворот , генеральный секретарь СЕПГ Вальтер Ульбрихт покинул Берлин.

Было объявлено чрезвычайное положение, и Советская Красная Армия взяла штурмом некоторые важные здания. Через несколько часов прибыли советские танки, но они не сразу открыли огонь по всем рабочим. Скорее, прилагалось постепенное давление. Было задействовано около 16 советских дивизий с 20 000 солдат из Группы советских войск в Германии, использующих танки, а также 8 000 бойцов Kasernierte Volkspolizei . Кровопролития нельзя было полностью избежать, поскольку официальное число погибших составляет 21 человек, в то время как фактическое число жертв могло быть намного выше. После этого было арестовано 20 000 человек и казнено 40 человек.

Венгерская революция 1956 года

После смерти Сталина в 1953 году последовал период десталинизации , когда на смену венгерскому сталинистскому диктатору Матьяша Ракоши пришел реформист Имре Надь . В ответ на требования населения в октябре 1956 года польское правительство назначило недавно реабилитированного реформиста Владислава Гомулку первым секретарем Польской объединенной рабочей партии с полномочиями вести переговоры о торговых уступках и сокращении войск с советским правительством. После нескольких напряженных дней переговоров 19 октября Советы наконец уступили реформистским требованиям Гомулки.

Революция началась после того, как студенты Технического университета составили список требований венгерских революционеров 1956 года и провели протесты в поддержку требований 22 октября. Протесты поддержки увеличились до 200000 к 18:00 следующего дня. Требования включали свободное тайное голосование, независимые трибуналы, расследование деятельности Сталина и Ракоши в Венгрии и то, что «статуя Сталина, символ сталинской тирании и политического угнетения, должна быть удалена как как можно быстрее «. К 21:30 статуя была свергнута, и ликующие толпы праздновали, вставив венгерские флаги в сапоги Сталина, и это все, что осталось от статуи. AVH называли, венгерские солдаты встали на сторону толпы над AVH и были произведены выстрелы по толпе.

К 2 часам ночи 24 октября по приказу министра обороны СССР Георгия Жукова советские танки вошли в Будапешт. Нападения протестующих на парламент вызвали роспуск правительства. 28 октября было заключено перемирие, и к 30 октября большая часть советских войск была выведена из Будапешта в гарнизоны в венгерской деревне. С 28 октября по 4 ноября боевые действия практически прекратились, в то время как многие венгры считали, что советские воинские части действительно уходят из Венгрии.

Новое правительство, пришедшее к власти во время революции, формально распустило ÁVH, заявило о своем намерении выйти из Варшавского договора и пообещало восстановить свободные выборы. После этого Советское Политбюро приступило к подавлению революции. 4 ноября крупные советские войска вторглись в Будапешт и другие регионы страны. Последний карман сопротивления призвал к прекращению огня на 10 ноября. Было убито более 2500 венгров и 722 советских военнослужащих, еще тысячи были ранены.

Тысячи венгров были арестованы, заключены в тюрьмы и депортированы в Советский Союз, многие без доказательств. Приблизительно 200 000 венгров бежали из Венгрии, около 26 000 венгров были преданы суду новым советским правительством Яноша Кадара , из которых 13 000 были заключены в тюрьму. Имре Надь был казнен вместе с Палом Малетером и Миклошом Гимесом после секретных судебных процессов в июне 1958 года. Их тела были помещены в безымянные могилы на муниципальном кладбище недалеко от Будапешта. К январю 1957 года новое правительство, созданное Советским Союзом, подавило всю общественную оппозицию.

Пражская весна и вторжение в Чехословакию в 1968 году