- Миссионерство в средневековой Европе

- Миссионерская работа в европейских колониях

- Читайте также

- Особенности общественно-экономической жизни в английских колониях

- Конфликт в среднеатлантических колониях, 1776–1778 годы

- Как жилось в колониях

- Миссионерская война на Балтике

- Миссионерская работа в Сиаме

- № 14 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С. Н. КРУГЛОВА В ЦК КПСС О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЯХ И КОЛОНИЯХ

- Положение в колониях

- Глава восьмая. Честь на вывоз — дуэли в колониях

- Православная церковь Московской Руси перед лицом ислама и язычества: велась ли миссионерская деятельность в XVI–XVII вв.?

- Страхи, мины и огонь миссионера за границей

- Начало: страхи

- Уверенность: огонь зажжен

- Вперед… это куда? Что делать-то?

- Неожиданности: свои же мины

- Неожиданности: Божья благодать

- Под занавес

- Зачем мы едем?

- А можно мне тоже сказать?

Миссионерство в средневековой Европе

Инна Ракузина, Париж

Сегодня речь пойдёт о том, как трудно было быть миссионером в Средние века. Христианство распространялось по Европе нелегко, и в его победе важную роль сыграли миссионеры или, как их называли, воины Божьи. Они должны были обладать немалой энергией, чтобы обратить в христианство сопротивлявшиеся языческие народы.

Амбиции новой религии совпали с новым периодом европейской истории. Римская империя распадалась, пришедшие с востока варвары заполняли европейское пространство. Карта христианской Европы постоянно менялась, расширяясь на север и на восток.

Но сегодня мы рассмотрим относительно небольшой – с шестого по девятый век – период европейского христианства. Он, кстати, и стал решающим для новой религии. Ведь именно на этот исторический отрезок времени и приходится экспансия европейского континента, а вместе с ней и жесткое сопротивление язычества новой религии.

Именно в этот период конфронтации паганизма и христианства и возникло движение миссионеров. Они-то в сущности и были самыми эффективными носителями новой религии. Жизнь этих «милитэс Кристи» — воинов Христовых – была довольно хаотичной. Они сами никогда не знали, куда их забросит судьба. Не знали они также, будет ли им сопутствовать успех, или им придется отдать жизнь во имя веры.

Успехи миссионеров Западной Европы

Начало миссионерскому движению в Европе положил в шестом веке ирландец Коломар. Его самым заветным желаниеи было изменить общество, в котором он жил.

Как это не парадоксально, Коломар не отправился в населяемые язычниками земли. Его миссионерская деятельность ограничилась нынешней Францией и Италией. Население обеих этих стран к тому времени уже было евангелизировано и формально считалось христианским. Однако, по мнению ирландца, внешние атрибуты новой религии не соответствовали повседневной жизни народа.

Коломар считал, что лишь изменение многовековых устоев станет настоящей победой христианства. Своими противниками он считал не Юпитера или Вотана, а… пиво, лившееся рекой в земле франков. Пожалуй, это и стало одной из главных причин миссионерского похода Коломара в землю Меровингов. Коломар оставил письменное подтверждение своего намерения. «Религиозная жизнь здесь почти погасла,» — сокрушался благой ирландец.

В то время как Коломар направлялся пешком за папским благословением в Рим, легат Папы Григория Великого Святой Августин Кентерберийский отбывал с миссией на Британские острова.

Папа советовал ему проявить терпение и дипломатию в христианизации язычников. Англосаксы практиковали жертвоприношение животных, придавая этой традиции религиозный смысл. Тем лучше – считал Римский первосвященник. Будет легче приучить их молиться перед трапезой.

Августин последовал совету Папы. Он не призывал к разрушению языческих храмов, но превращал их в храмы христианские, куда новообращенные более охотно шли к воскресной мессе. Очень дипломатично и практически без инцидентов Папа Григорий и Августин обращали в христианство жителей Британии. Они последовательно придерживались ранее принятой установки – невозможно обращать людей в новую религию, требуя от них сразу же забыть многовековые традиции.

Горькие уроки

Совсем другие методы обращения восточных земель франков использовал «апостол Германии» Бонифаций. Он не обладал терпением и дипломатическими способностями Августина, он также хотел как можно быстрее привести в лоно Церкви живущих на границах с германцами славян, которых он считал «медлительными и заторможенными».

Бонифаций в отличие от дипломата Августина был убежден, что с мессами под открытым небом необходимо покончить, он считал, что любое напоминание новообращенным об их прошлых верованиях, лишь замедляет их приобщение к новой религии. И этот прозелитский напор дал свои отрицательные результаты. Новообращенные оказывали всяческое сопротивление насаждению новых традиций.

С большими трудностями проходила миссия и еще одного известного средневекового миссионера Амана, занимавшегося обращением в христианство фризонов. Закончилась она для посланника Святого престола мученичеством.

Неожиданная оппозиция благовестию

Однако если такое отношение к проповедникам новой веры язычников можно понять, сюрпризом для историков стало сопротивление присутствию миссионеров среди уже христианизированного населения местного духовенства, которое расценивало деятельность «воинов Божьих» как конкуренцию себе лично. Они требовали от миссионеров соблюдения иерархии. Особенно не жаловали миссионеров местные епископы.

Своего апогея межклирикальная борьба за влияние достигла в девятом веке и связана она с Мефодием – апостолом славян, которого Папа отправил с миссией в Папонию – сегодня это Венгрия, Чехия и Словакия.

Папония была тогда еще языческой землей. Но она граничила с уже христианизированными баварскими землями, и епископы Баварии хотели сами заняться обращением в христианство населявшие эти земли народы. Несмотря на то, что Мефодий отправился в миссию с благословения Папы, баварские епископы чинили ему всяческие препятствия. Специалисты по тому периоду считают, что он даже был на короткое время заключен в тюрьму. В борьбе с прибывшим из Рима соперником баварцы не гнушались ничем – они даже распространяли фальшивые письма, якобы подписанные Папой.

Славянский вопрос

Да, быть миссионером в средние века было очень трудно: с одной стороны им оказывали сопротивление язычники, с другой – их соперники-клирики. По мнению историков, изучающих Средние века, именно это двухстороннее давление и стало причиной ослабления деятельности миссионеров в Европе.

Исходя из трудного опыта распространения христианства в Западной Европе, римские миссионеры не решались продвигаться на восток, «за Дунай» — в совершенно непонятный им славянский мир. Опасения воинов Божьих поддерживали баварцы, ведшие постоянные войны со своими славянскими соседями. Этим историки объясняют позднюю христианизацию славянских народов.

Известно, что Карл Великий даже пытался отправить миссионеров для евангелизации восточной Европы, однако следы этого намерения объединителя Европы затерялись в истории. Предубеждение Западной Европы по отношению к славянскому миру медиевисты относят и к тому, что этот мир не только в прошлом не принадлежал к римскому, но также и не был с ним знаком. Отсюда, по всей вероятности, и сопротивление «организованного» духовенства личной инициативе миссионеров нести новую веру произвольно избранному народу.

К началу девятого века миссионерское движение в Европе резко пошло на убыль. Однако окончательно оно, к счастью, не прекратилось. Просто закончилась его раннесредневековая история. Начиная с 1000 года, появилось новое поколение проповедников, образовалась и новая политическая структура, позволившая принести христианство и на Восток Европы. А вместе с новой религией и изменить европейское общество.

Источник

Миссионерская работа в европейских колониях

Миссионерская работа в европейских колониях

Во всех колониальных странах были благоприятные условия для распространения христианства, к которому относились с уважением как к религии правящей расы. Под властью Испании Филиппины образовали официальное католическое государство. Лусон являлся провинцией доминиканского ордена, который утверждал, что обратил в христианство около половины населения. Через два десятилетия после американского завоевания методисты и пресвитериане обратили в свою конфессию около 50 тысяч островитян. В Индокитае право на христианизацию получили почти исключительно испанские монахи и ОЗМ. К 1914 г. существовали 12 апостольских викариатств, в которых было зарегистрировано миллион человек — 5 % всего населения.

Английские колонии были открыты для всех религиозных конфессий. Англиканцы построили ряд прекрасных церквей и обратили в свою веру некоторых представителей местных правящих кругов. Прекрасных результатов достигли американские баптисты в Бирме и американские методисты в Малайе и Северном Борнео. На католические миссии в Малайе и Бирме приходилась третья часть всех обращенных в христианство. Несколько американских или английских миссий появились в Индонезии. Голландия, имея значительное католическое меньшинство в Европе, поощряла деятельность ОЗМ, которое к 1914 г. обратило в христианство 50 тысяч человек. В шесть раз больше аборигенов присоединились к протестантской церкви Нидерландской Индии (современная Индонезия. — Пер.). Голландское правительство контролировало миссионерскую деятельность, запрещая религиозное соперничество, препятствуя догматизму и локализуя распространение христианства в определенных районах. Миссионеры из Рейнской области добились заметного успеха на Центральной Суматре, в некоторых местах Целебеса, Молуккских островов и Новой Гвинеи.

Читайте также

Особенности общественно-экономической жизни в английских колониях

Особенности общественно-экономической жизни в английских колониях Население английских колоний на американской земле медленно, но верно росло: если в 1625 году оно составляло 2 тыс. человек, то в 1650 году выросло до 50 тыс., а к 1700 году уже составляло четверть миллиона.

Конфликт в среднеатлантических колониях, 1776–1778 годы

Конфликт в среднеатлантических колониях, 1776–1778 годы В конце весны 1776 года британцы решили использовать другой подход к решению колониальной проблемы. Вместо того чтобы бороться с кучкой повстанцев, засевших в Бостоне, они намеревались развернуть более широкую военную

Как жилось в колониях

Как жилось в колониях Другая сторона дела — колониальные владения европейских империалистических держав. В 1920 году владения Великобритании насчитывали 34,6 млн кв. километров, с населением 406,2 млн человек. Франция в том же году владела территорией в 11,7 млн кв. километров

Миссионерская война на Балтике

Миссионерская война на Балтике Оправданием действий военных орденов служили крестовые походы на Святой земле, священная война в Испании. На Балтике главной деятельностью тевтонцев и их предшественников, Меченосцев и Добринского ордена, была миссия. На этой территории

Миссионерская работа в Сиаме

Миссионерская работа в Сиаме В XX в. христианство оказало на Сиам меньше влияния, чем на любую соседнюю страну. Подвергаясь нападению двух христианских империй, протестантской с запада и католической с востока, сиамцы не замечали заметного проявления Евангелия мира и

№ 14 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С. Н. КРУГЛОВА В ЦК КПСС О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЯХ И КОЛОНИЯХ

№ 14 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА С. Н. КРУГЛОВА В ЦК КПСС О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЯХ И КОЛОНИЯХ 26 мая 1954 г.ЦК КПССВ соответствии с поручением Президиума ЦК КПСС Министерство внутренних дел СССР докладывает о состоянии дел в исправительно-трудовых лагерях и

Положение в колониях

Положение в колониях Социально-политическое развитие колоний происходило в русле формирования государственной структуры. Во-первых, соответственно активной экономической жизни появились носители новых социально-экономических интересов — торгово-ремесленные слои.

Глава восьмая. Честь на вывоз — дуэли в колониях

Глава восьмая. Честь на вывоз — дуэли в колониях НА ПРОТЯЖЕНИИ долгих веков колониальной истории британцы экспортировали со своих островов многие нравы иобычаи, которые впоследствии прижились, пустили корни и дали обильные всходы на далеких берегах. Общее право,

Православная церковь Московской Руси перед лицом ислама и язычества: велась ли миссионерская деятельность в XVI–XVII вв.?

Православная церковь Московской Руси перед лицом ислама и язычества: велась ли миссионерская деятельность в XVI–XVII вв.? История христианского миссионерства среди неправославного населения Московской Руси оказывается едва ли не самым показательным аспектом проблемы

Источник

Страхи, мины и огонь миссионера за границей

Жизнь священника-миссионера полна неожиданностей, благо, иногда даже приятных. Способность к выживанию в прежде совершенно чуждых для него и его семьи обстоятельствах органически дополняет возложенное на него доверие Матери Церкви. Уверенность в молитвенной поддержке Церкви и возможность плодотворного контакта со священноначалием облегчает труд и привносит в жизнь «миссионера» с большими от испуга глазами некую степень уверенности.

Начало: страхи

Отсутствие информации о предполагаемом месте миссионерства предлагает некоторые плюсы: практически всё окружающее для тебя – это чистый лист бумаги без личного и иногда не очень положительного опыта твоих предшественников. Ты не связан какими-либо шаблонами и не пытаешься волей-неволей подражать кому-то из предыдущих «счастливчиков». Для большего интереса скажу, что эти и другие плюсы легко превращаются в минусы. Сколько раз приходилось думать о том, как было бы хорошо найти где-нибудь в папке аккуратно написанную твоим предшественником проповедь на английском! Бывало даже страшно: а вдруг, на проповеди, ты произнесешь какое-либо витиеватое «ненашенское» словцо, да так, что для слушателя оно прозвучит отборной руганью (матом, простите). Таких ведь слов в словаре и со свечой не найдешь, а опытности не хватает!

Также не все словари содержат богословские термины. Перевода богословских терминов не хватало катастрофически. Вроде бы начинаешь чувствовать себя увереннее с иностранными собеседниками где-нибудь на «званом» ужине, а использовать это время для миссионерской деятельности полностью не можешь. Упрешься в какой-то очень хороший, но русский термин, и начинаешь выкручиваться – историю гужевой повозки рассказываешь с истории создания гвоздя. Благо, что правильное произношение и обогащение словарного запаса, хотя и не без труда, но со временем все-таки приходит.

Уверенность: огонь зажжен

Страх использования иностранного языка со временем проходит, но пока он все-таки присутствует, речь может идти только о попытках миссионерства, которые я бы назвал «миссионерствованием». В таких случаях трудно предположить, что кто-то будет в состоянии проводить целенаправленную, систематическую работу хотя бы среди своих прихожан. Свободное от «миссионерствования» время можно и нужно посвящать изучению Священного Писания на языке страны, где проходит послушание. При разговоре с сотнями сектантов и протестантов, знание Священного Писания на их родном языке у многих выбивает почву из-под ног.

Если знаешь хотя бы важные места Священного Писания, оппоненты или просто собеседники начинают вас уважать как христианина, или даже признавать, что вы достойны присутствовать на каком-то важном событии. А это уже шаг вперед. Чем больше вы среди людей, тем у большего количества людей проявляется интерес к православию. Также, начинает пропадать страх перед тем, что как раз вы и являетесь тем «самым ужасным тайным агентом КГБ», о котором писали все газеты страны. Смешные для нашего уха слова, к сожалению, наводили страх на людей страны, где меня Господь сподобил нести послушание. Политические барьеры преодолевались в беседах с простыми людьми. Вследствие, люди сами начинали рассказывать о Русской Православной Церкви своим друзьям и знакомым. Лучшего времени для перехода от «миссионерствования» к систематическому миссионерству не бывает: языковой и социальный барьеры разрушены, политический – улетучивается как туман, а независимая от вас устная «реклама» святого дела, которое вы представляете, зажигает вопросительные знаки в глазах местного населения.

Вперед… это куда? Что делать-то?

Методы и способы миссионерства выбираются разными людьми по-разному. Каждый конкретный случай имеет свои особенности и векторы. Аксиомой, по-моему, является только открытость и искренность миссионера и не только во время проповеди. Люди чувствуют наше отношение, во-первых, к нашему делу, а во-вторых, к ним, как заинтересованным в словах проповеди слушателям.

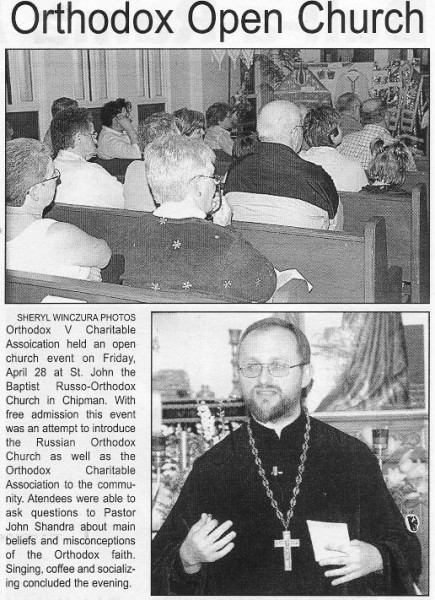

В свое время, мы одни из первых начали практику проведения «Открытых Дверей» на приходах. Всякий желающий мог зайти в храм и задать вопрос или получить информацию о Православной вере, потрогать священнические и архиерейские облачения (на стенде), получить бюллетень с объяснением каких-то нюансов и, конечно же, попить чайку. Во время чаепития задают самые интересные вопросы. Местные газеты служили прекрасным полем для размещения «Приглашений» на вечера в храмах и новостных полос о проведении Православных мероприятий, ведь газеты тоже входили в число приглашенных. Желание людей прийти на такой вечер «возбуждалось» статьями о Православии в местных печатных СМИ и проповедями на … похоронах. Обычно, на похороны сходилось большое количество инославных друзей, родственников и знакомых. Личные беседы с новыми знакомыми – это вообще идиллия для миссионерства.

Прекрасным полем для миссионерства за границей являются больницы и дома для престарелых людей. Со школой дело обстоит сложнее. Просто сказать директору школы в неправославной стране, что я хочу прийти в вашу школу поговорить с детьми о Христе, значит плотно закрыть перед собой дверь. Но если предложить директору школы провести занятие о культуре своей страны, которое в свою очередь поможет разностороннему развитию студентов школы, вам могут и, возможно, даже радостно, предложат, скажем, полчаса для ознакомления студентов с вашей «страной чудес». Могут даже пригласить на существующие в школах (и университетах) дни мировых культур. Стучаться действительно надо, иначе дверь может так и остаться закрытой.

Неожиданности: свои же мины

Уверяю вас, если миссионер решил ставить кому-то мины, он долго и сам не протянет. Нельзя строить свое счастье на чужой беде или неудачах. Миссия будет положительной при условии, что мы искренне и уверенно раскрываем правильность, православность нашей веры, не строя своего замка на костях противников. Взаимное уважение чувств позволяет собирать большое число сочувствующих нашей вере. Пусть они пока не разделяют нашу веру и наверно далеко не все переступят через порог нашего храма, но их отношение к православию уже начинает меняться. Возможно, их теплые отзывы о Православной Церкви подвинут кого-нибудь принять твердое решение спасаться в Православии.

Все же иногда встречаются свои же мины – свои не по личной принадлежности, а по родству. Проблема проповеди на канонической территории другой Церкви для миссионерства отнюдь не второстепенная. Миссионерство (или его отсутствие) одних может поставить под вопрос миссионерство других. Иногда даже одно только участие в гражданских мероприятиях священника Русской Православной Церкви расценивается как попытка миссионерства на канонической территории Церкви-Сестры, я уже не говорю о подготовке миссионерского мероприятия.

Казалось бы, выход есть – предложить проводить большие миссионерские «акции» совместно. Как ни странно, эта идея не очень развивается. Вроде бы делаем одно дело, а реально делать это вместе пока не научились.

Бывает очень больно, когда предоставляется возможность успешного миссионерского мероприятия, начинается подготовка и, вдруг, вы получаете телефонный звонок от компетентных представителей Церкви-Сестры, во время которого вам вежливо указывают на канонические границы, причём их участие в проекте почему-то невозможно. Приходится останавливать проект. Хорошая возможность миссионерского дела упущена или ею воспользовались не нуждающиеся в грифе «Благословляется» протестантские пасторы.

Вот вам и мина, вроде бы и не своя, но в тоже время очень даже своя, православная. Я понимаю, что не всегда у Церквей-Сестер есть возможность иметь священника-миссионера в каждом городке. Что делать? Есть надежда на переговоры между священноначалием Церквей-Сестер или совместные форумы на тему сотрудничества в миссионерских трудах. Пока о таких не слышал.

Неожиданности: Божья благодать

Далеко не все миссионерские проповеди заканчиваются обращением N-ного количества слушателей в Православие. Иногда, изменение позиции слушателей или собеседников относительно Православной Церкви с негативной на позитивную – уже огромное достижение. Миссионер должен всегда помнить, что благодать Божия содействует ему в деле проповеди Слова Божия и, соответственно, восполняет его скромный труд. Во время очередных «Открытых Дверей» и после краткой беседы, например, подходит к батюшке неправославная женщина и с удивлением в глазах заявляет, что приходя в храм «посмотреть» она и не думала почувствовать себя как дома. Другой человек заявляет свое приятное удивление, что православные поклоняются истинному Богу. Уже зарождается интерес.

Слушателями и посетителями кроме вопросов по церковной истории и догматике задаются также вопросы о механизмах перехода/принятия в Православие. Вот здесь и начинаешь понимать, что, теоретически при таком незначительном усилии проповедующего, искренние желания принятия православия зародиться просто не могли. Подвинуть человека на этот шаг могла лишь Благодать Божья!

Удивительные случаи представляются часто. После отпевания одного из прихожан, по традиции страны, где пришлось нести послушание, кто-то из родственников кратко рассказывает об усопшем. Ну, есть такая традиция. Во что её иногда превращают – это уже другая история. В этом случае, все было без шуток и анекдотов. Слово попросил протестантский пастор – друг семьи почившего и его сосед. Как настоятель храма, предупреждаю его говорить только «по теме» и помнить, что он находится в православном храме.

То, что произошло дальше, всех присутствующих прямо потрясло! «По теме» этот человек сказал только одно предложение. Пастор вдруг неожиданно заявляет, что только теперь он понял, почему его сосед твердо хранил православную веру. Дальше пастор говорил только о православии и о своем удивлении лицезреть совершение Божественной Литургия свт. Иоанна Златоуста, о которой в колледже ему только упоминали, и что он обязательно позвонит своему преподавателю и скажет, что древние литургии все же совершаются. Он восхищался жизнью упомянутых мной в проповеди святых отцов, говорил о присутствующей в православном храме благодати, о своем недоумении относительно упущения его церковью святоотеческого наследия и практики совершения древних литургий.

О такой поддержке Православной Церкви со стороны протестантского пастора никто и мечтать не мог! Скажу сразу, что сравнивать этот случай с историей, описанной в Деян. 16:16-18, не стоит, так как пастор не прекращал выражать свое желание глубже изучить православие и восхищаться им в своих проповедях. Его искания продолжаются.

Под занавес

Благодарю Бога за данную возможность видеть результат действия Его благодати и принятие Православия несколькими семьями.

Не знаю, хорошим ли «соработником» я был в этих случаях, так как устраивал почти годовую катехизацию и проверки. Все-таки эти люди были уже со своим взглядом на жизнь, западными традициями и, вообще, членами одной из протестантских деноминаций дольше, чем я видел свет Божий.

После года они не сбежали, и, по архиерейскому благословению, торжественно приняли Православие, пребывая Православными и сегодня.

Людей, проявивших желание стать православными христианами и в процессе катехизации сбежавших, в моей практике не встречал.

Зачем мы едем?

Зачем же все-таки нам ехать за тридевять земель, туда, где есть своя Православная Церковь, и проводить миссионерскую работу. Разве нам плохо дома, или дома работы мало?

Как раз дома у нас миссионерской работы много. Сказать, что дома нам миссионеров хватает, было бы откровенной неправдой. Приходские священники уделяют этому много времени, которого катастрофически не хватает.

Как дома, так и за границей, Русская Православная Церковь не оставляет своих верных чад без должного внимания. Некоторые приходы РПЦ, находящиеся за пределами канонической территории Московского Патриархата, уже праздновали свои столетия, то есть, это далеко не новые общины, хотя есть и такие. Они выражают свое желание быть в общении с Русской Православной Церковью, и мы не вправе отказаться от них. Они пережили вместе с нами тяжелое время воинствующего атеизма. Их соотечественники смотрели в их сторону с презрением, называли их «красными», «КГБистами», как можно их просто бросить и уйти?

Естественно, что проповедь евангелия своим — это задача номер один для священнослужителя за границей. Но интерес к Православной Вере проявляют не только прихожане, но и неправославные родственники, или родственники по браку, друзья, соседи прихожан. Мне кажется, мы не вправе отказать им в проповеди доброй вести о спасении. Вот поэтому мы едем, летим, плывем и несем свое родное православие нашим же людям!

А можно мне тоже сказать?

Миссионерство в «стране далече», по-моему, требует поддержки и координации на самых высоких церковных уровнях. Соглашения о взаимопомощи между Православными Церквами-Сестрами могли бы снять чувство «конкуренции» или напряжения в тех местах, где на своей канонической территории в силу каких-то причин Церковь не может иметь своих миссионеров. Территория может быть очень даже большая и каноническая, а реальное присутствие данной Православной Церкви там – минимальное. Возможно, сотрудничество в деле миссионерства может стать еще одной темой для обсуждения на очередном Соборе или каком-нибудь Всеправославном Форуме. Верю, что в свое время будет выработана некая формула, по которой с благословения священноначалия миссионерство будет развиваться, а границы канонических территорий при этом не будут считаться нарушенными.

Источник